Ausiliario a vita

Estratto (pagine 139-141) di Mons. Olivier de Berranger, Alfred Ancel, un uomo per il Vangelo, 1898-1984, Centurion, 1988.

In un freddo giorno d'inverno, padre Joseph Ancel racconta di aver incontrato per caso suo fratello Alfred in Place Bellecour. Alfred arrivava senza fretta da rue Auguste Comte e, curiosamente, aveva un'aria "molto triste":

- Qual è il tuo problema?

- Io stesso non riesco a crederci. Immaginate che il cardinale mi abbia convocato per chiedermi, in nome dell'obbedienza, di diventare suo vescovo ausiliario. Conto sulla sua discrezione. Ma, vede, sono sopraffatto.

- È una grande notizia! Sarei felicissimo se un sacerdote come lei, che vive nello spirito di povertà evangelica di Prado, diventasse vescovo... Non crede che l'episcopato abbia bisogno della sua testimonianza?

- ....

Alfred Ancel era sinceramente turbato. Il suo unico desiderio era quello di rimanere al servizio del Prado, che vedeva crescere rapidamente. E non poté rifiutare perché il cardinale Gerlier gli aveva assicurato che gli avrebbe permesso di continuare il suo lavoro come Superiore. Suo malgrado, padre Ancel non passò inosservato nella Chiesa di Francia. L'arcivescovo di Parigi, il cardinale Emmanuel Suhard, la cui influenza era così grande all'epoca, aveva osservato questo modesto membro del clero lionese. Disse al cardinale Gerlier che voleva che diventasse vescovo titolare di una diocesi. Sentendo il proprio declino, il cardinale Suhard cercava uomini che continuassero l'intensa opera missionaria da lui avviata. Alfred Ancel, con la sua formazione evangelica al Prado e le sue pubblicazioni sui problemi pastorali della classe operaia, gli sembrava uno di questi.

Il cardinale Gerlier comprendeva il suo eminente collega parigino. Ma capì anche la scelta interiore di Alfred Ancel. Per questo trovò la soluzione, accettata dallo stesso Pio XII, di farlo nominare a Lione senza allontanarlo dal Prado. Quando lo presentò con entusiasmo ai suoi colleghi diocesani il 24 febbraio 1947, scrisse nella Semaine Religieuse: "Questo apostolo di Gesù Cristo, filosofo, teologo, sociologo, che aspira a realizzare in tutta la sua vita i tratti del Vero Discepolo, è innanzitutto ossessionato dalle sofferenze delle masse popolari, scristianizzate, abbandonate, paganizzate (...). Dovrebbe abbandonare il Prado, a rischio di compromettere un'estensione così benefica (...). Il Sovrano Pontefice si è degnato di mantenere padre Ancel al Prado, dove rimarrà, senza rifiutargli l'episcopato".

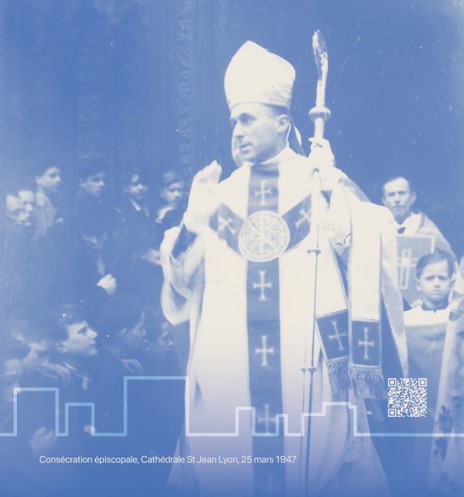

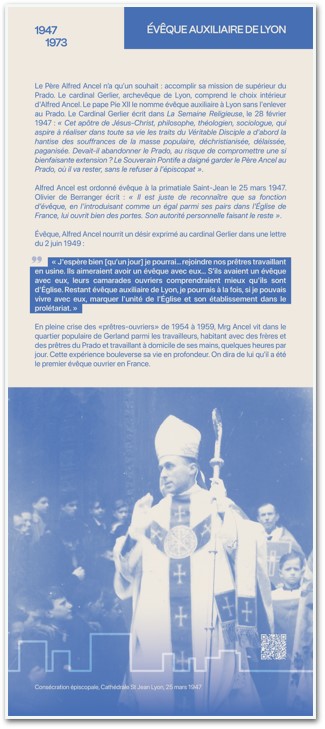

Il cardinale Suhard, approfittando di una brutta situazione, ha presenziato personalmente alla consacrazione del nuovo vescovo, celebrata nella chiesa primaziale di Saint-Jean il 25 marzo, giorno da lui scelto perché, nel calendario liturgico, è la festa dell'Annunciazione a Maria. Mons. Lebrun, vescovo di Autun, e Mons. Bornet hanno assistito il cardinale Gerlier nel rito di ordinazione. Tre settimane dopo, il Cardinale Suhard scrisse a Mons. Ancel:

"Vostra Eccellenza e mio caro Signore,

"La sua lettera del 12 aprile esprime la gioia che ha provato per la mia presenza alla sua consacrazione episcopale. Vorrei dirle che io stesso sono stato il primo a provare questa gioia. La soddisfazione che ho provato per questa consacrazione non è stata solo la prospettiva di un episcopato che si sta rivelando fruttuoso per la Chiesa, ma anche la consacrazione di un'opera che mi sembra sempre più utile e provvidenzialmente preparata per la Chiesa cattolica nel nostro Paese, la Francia.

"Come non ammirare, d'altronde, l'azione della Provvidenza che si è servita di quest'uomo di Dio, padre Chevrier, per fargli produrre, anche al di là dei suoi pensieri personali, tutti gli ideali dell'opera di cui egli stesso ha posto le prime basi? Quest'opera doveva portare al mondo l'ideale della santità e della povertà di Cristo nella conquista delle anime, e si dà il caso che oggi, attraverso la formazione di un clero ispirato da questo pensiero, l'idea non solo stia emergendo, ma si stia rivelando sempre più sicura e potente...".

Il quotidiano indipendente La Liberté, riferendo della cerimonia, ha concluso con un sentimento generale: "La Chiesa di Lione può rallegrarsi, ha il vescovo di cui ha bisogno nei tempi che stiamo vivendo".

Anche il Prado era esultante. Aimé Suchet disse semplicemente, durante i numerosi brindisi che seguirono il pranzo dell'incoronazione: "Ciò che ci sorprese, inoltre, non fu che qualcuno avesse posato gli occhi sul nostro Superiore; i suoi meriti ci sono troppo noti... ma fu che il rifugio che aveva volontariamente scelto venendo tra noi si era rivelato inefficace".

[...]

Alfred Ancel non era il vescovo di Prado

[Alfred Ancel non era il "vescovo di Prado", a prescindere dalla confusione che si è creata al di fuori di Lione su questo punto. Ma è giusto dire che la sua posizione di vescovo, presentandolo come un suo pari nella Chiesa di Francia, gli aprì molte porte. La sua autorità personale fece il resto, e questa ordinazione del 25 marzo 1947 ebbe ripercussioni sulla storia di Prado e, indirettamente, sull'evangelizzazione del mondo operaio francese, che andrebbero valutate. Quanto al vescovo Ancel, egli volle distinguere tra i suoi due ruoli molto impegnativi, e ci si chiede dove trovasse il tempo per svolgere così tanti compiti, dalle cresime alle innumerevoli conferenze e incontri con i gruppi più diversi. La sua ottima salute, la sua capacità di addormentarsi non appena la luce della notte si spegneva a tarda ora e la sua sorprendente flessibilità nel passare da un lavoro all'altro non spiegano tutto. Aveva anche un'attitudine a vivere alla presenza di Cristo, di cui era consapevole, ovunque, di essere un "rappresentante".

L'ipotesi che mons. Ancel lasciasse Lione per diventare vescovo titolare di una grande diocesi fu avanzata più di una volta... da altri che da lui stesso. L'allarme più grave in questo senso arrivò poco dopo la sua nomina, quando il cardinale Suhard morì il 30 maggio 1949. Tra i nomi che circolavano già dall'inizio della malattia di Suhard per la sua sostituzione a Parigi, quello di Alfred Ancel venne fuori con tale insistenza che il cardinale Gerlier ritenne necessario scrivergli:

"Eminenza,

"Lei non può ignorare certe previsioni che si fanno su di me riguardo alla successione del cardinale Suhard (...). Se mai dovesse venire a sapere che il mio nome è stato proposto, le sarei grato se volesse far conoscere alla Nunziatura, prima che vengano fatti altri passi ufficiali, alcune obiezioni che ritengo, in tutta coscienza, di dover esporre (...)". Qui, padre Ancel ha evidenziato le sue "carenze personali". Poi: "Sono sempre più convinto che il Prado sia un'opera di Dio, che il messaggio di padre Chevrier venga dall'alto e che il rinnovamento spirituale da lui auspicato secondo il Vangelo sia un mezzo provvidenziale che Dio ha messo a disposizione della sua Chiesa perché si adatti meglio alle esigenze contemporanee. Se avessimo ascoltato prima il messaggio di padre Chevrier, mi sembra che non si sarebbe creata quella barriera che oggi sembra insormontabile tra i lavoratori e la Chiesa. La missione di padre Chevrier risale al 1856. Seguì di otto anni il Manifesto del Partito Comunista. Ci sono alcune ovvie somiglianze (...).

Infine, dopo aver ricordato al cardinale che il Prado si stava espandendo rapidamente e avergli detto che, a suo parere, nessuno era ancora pronto a succedergli, rivelò per la prima volta al suo arcivescovo un progetto che nutriva dentro di sé: "... spero che, tra qualche anno, potrò lasciare ad altri il mio posto al Prado. A quel punto, potrei chiedere al Sovrano Pontefice il permesso di unirmi ai nostri sacerdoti che lavorano nelle fabbriche. Essi vorrebbero avere un vescovo con loro. Certo, sono contenti della fiducia dimostrata nei loro confronti dalla gerarchia. Ma se avessero un vescovo con loro, i loro compagni di lavoro capirebbero meglio la loro appartenenza alla Chiesa. Rimanendo vescovo ausiliare di Lione, se potessi vivere con loro, potrei allo stesso tempo segnare l'unità della Chiesa e il suo radicamento nel proletariato".

Alfred Ancel e Mons. Pierre-Marie Gerlier

Gli inizi dell'Azione Cattolica e dei preti operai

Estratto dal blog www.enmanquedeglise.com - Articolo pato il 1° gennaio 2025 da padre Michel Durand.

La lettura e lo studio con Christoph Theoblad, seguiti dalle registrazioni video con Cesare Baldi sul suo libro L'Église c'est nous (La Chiesa siamo noi), non possono che aggiungersi alle riflessioni di tipo "life review" suscitate dal lavoro di Goulven nell'intervistarmi per il libro: Michel Durand, un prêtre engagé entre fidélité et insoumission (Michel Durand, un prete impegnato tra fedeltà e insubordinazione).

Mi sembra di aver sempre sostenuto che le comunità cristiane nelle parrocchie (chiese locali) non fossero missionarie. Mi è stato detto che, in realtà, erano missionarie, essenzialmente missionarie, e che la mia accusa non reggeva. Ma ancora oggi osservo e affermo la mancanza di atteggiamenti missionari nella vita ordinaria delle parrocchie. Lo vedo nella parrocchia di Saint-Maurice/Saint-Alban, il quartiere dove vivo da più di dieci anni. So che dire questo non piace ai parrocchiani, quindi cerco di spiegarmi, di argomentare; mi sembra di non riuscire a farmi ascoltare. Insomma, questa constatazione non richiede forse una sorta di revisione permanente della vita alla fine della vita?

Se dovessi tornare a scuola per iniziare una nuova vita sulla terra, studierei teologia pastorale, una teologia pratica che mi farebbe aprire i libri di storia dell'inizio del XX secolo. Cosa dicevano? Qual è stata l'esperienza pastorale dell'incontro e dell'evangelizzazione delle persone fuori dalle parrocchie prima della guerra del 1914-18? Sto tornando alle radici dell'Azione Cattolica.

Durante le ricerche su Alfred Ancel, vescovo ausiliare di Lione e superiore del Prado, ho letto un opuscolo pubblicato nel 1987 dalle Editions Lyonnaises d'Art et d'Histoire, che tratta della vita di Pierre-Marie Gerlier, arcivescovo di Lione, 1880-1965. Sembra essere una conferenza tenuta da Régis Ladous, Université Jean Moulin, Lyon III, in occasione di una mostra al Musée de Fourvière su Pierre-Marie Gerlier. Ho estratto alcune pagine da questo discorso che mostrano la preoccupazione missionaria della Chiesa per la nascita dell'Azione Cattolica. In un momento in cui la Chiesa in Francia (come la conosco oggi) sembra ritirarsi nelle sue sacrestie, mi sembra importante rivisitare la storia della missione operaia, dei preti-lavoratori (O.P.), dei preti al lavoro e dell'Azione Cattolica, per guardare seriamente alla missione della Chiesa in questo secolo.

Pagina 5

"Nel 1921, quando Pierre-Marie Gerlier fu ordinato sacerdote nel fiore degli anni e dopo una lunga esperienza di vita laica, pensò naturalmente di mettere al servizio della Chiesa le doti che aveva dimostrato al Palais: scambiando la veste con l'abito talare, avrebbe voluto dedicarsi alla predicazione tra i missionari diocesani di Parigi. Invece, il suo arcivescovo si ricordò che era stato un presidente molto efficace dell'ACJF*, e lo nominò subito vice direttore delle opere della diocesi. Un episodio spicca nel suo lavoro in questa posizione: la fondazione della Jeunesse Ouvrière Chrétienne.

Gerlier intervenne solo alla fine del processo, ma in modo decisivo. La YCW fu lanciata ufficialmente in Belgio nel 1925 da padre Joseph Cardijn. L'anno successivo fu seguito da Georges Guérin, che divenne vicario di Clichy. Ma l'ACJF, con la sua leadership piuttosto borghese, non aveva alcuna intenzione di lasciarsi espropriare dell'apostolato negli ambienti operai. Al suo congresso nazionale del 1927, scelse come tema l'apostolato ai giovani lavoratori. Il rischio era quindi che emergessero due organizzazioni rivali: una YCW francese composta esclusivamente da giovani lavoratori, sul modello belga, e un ramo operaio dell'ACJF, controllato essenzialmente dalla borghesia. Con la prospettiva di un arbitrato pontificio e di un episodio spiacevole come la condanna di Le Sillon nel 1910 (cfr. Michel Launay, Réflexion sur les origines de la J.O.C., in Mouvements de jeunesse, Paris 1985, pp. 224, 229, 230).

* Creazione di Albert, de Mon de l'Action Catholique de la Jeunesse Française, 1886.

Pagina 11-12

"Un'altra iniziativa, questa volta nel cuore della diocesi di Lione, fu la rivoluzione pastorale avviata dall'abate Laurent Rémillieux nella nuova parrocchia di Notre-Dame de Saint-Alban, nella parte orientale di Lione: paraliturgie in francese, Messe in dialogo, Messe serali, un altare rivolto verso "il popolo", l'abolizione delle collette durante le funzioni, la partecipazione dei laici alla vita pastorale: quella che fu chiamata "parrocchia comunitaria". Anche in questo caso, l'iniziativa precede l'arrivo di Gerlier a Lione e non corrisponde agli obiettivi prioritari del cardinale. Anche in questo caso, egli scoprì, imparò e decise di appoggiare Rémillieux in un'epoca in cui i sacerdoti molto impegnati nell'Azione Cattolica e persino nella YCW, come l'abbé Rodhain, consideravano il latino intangibile, la Messa serale impensabile, l'altare rivolto verso il popolo sospetto e, in generale, qualsiasi alterazione liturgica seminava eresia. Per non parlare della Curia romana... Nel 1943, la creazione del Centre de Pastorale Liturgique di Lione formalizzò un sostegno tanto più lodevole se si considera che lo stesso Gerlier era ben lontano dal condividere tutte le idee di Rémillieux e dei suoi seguaci. Ancora nel 1945, il cardinale, personalmente molto prudente in questo campo, considerava la celebrazione rivolta verso il popolo (la "messa capovolta") "un metodo eccezionale e limitato" (Jacques Gadille, Histoire des Diocèses, le diocèse de Lyon, op. cit., p. 297). Fu questa prudenza che, in generale, salvò alcune iniziative lionesi dalla condanna romana e ne permise il successo o lo sviluppo".

Pagina 28

I santi vanno all'inferno

La nascita dei sacerdoti operai è stata preceduta da una lunga preistoria che Émile Poulat ha descritto in dettaglio (Naissance des prêtres ouvriers, Parigi, 1965); ma è stata la Seconda guerra mondiale che ha permesso al progetto di realizzarsi e diventare una realtà. La Seconda guerra mondiale portò al trasferimento in Germania di diverse centinaia di migliaia di lavoratori francesi: volontari, deportati della STO e lavoratori "trasformati" (prigionieri di guerra che avevano accettato di essere trasformati in lavoratori "volontari").

Dal punto di vista religioso, questa situazione fu aggravata da un doppio rifiuto. Suhard e poi Gerlier si rifiutarono di concedere un trattamento speciale ai sacerdoti e ai seminaristi colpiti dall'ordinanza: dovevano condividere la stessa sorte. Le autorità naziste rifiutarono di permettere ai lavoratori francesi in Germania di beneficiare dell'assistenza spirituale e morale dei cappellani francesi. Suhard, seguito da Gerlier, decise di rompere una tradizione secolare e di autorizzare i sacerdoti a svolgere il loro ministero sacerdotale in clandestinità, il che ovviamente significava che erano indistinguibili dalla maggior parte degli immigrati francesi e dovevano lavorare a tempo pieno nelle fabbriche, nei cantieri e nelle fattorie del Reich. Inoltre, nei campi di prigionia e di concentramento, molti sacerdoti si trovarono a vivere il loro sacerdozio in totale rottura con il modello tradizionale.

Ma non fu solo all'interno dei confini del Grande Reich che la guerra favorì rotture e iniziative. La sconfitta della Francia in una guerra lampo portò a un esame di coscienza che rilanciò l'antico tema della "Francia come Paese di missione", rinnovando completamente il concetto tradizionale di missione interna. Ancora una volta fu Suhard il pioniere, fondando la Mission de France e poi la Mission de Paris in piena guerra. Ma Gerlier seguì il movimento e contribuì fortemente al suo sviluppo grazie al suo prestigio, alle sue capacità organizzative e alla sua abilità nel mediare in situazioni difficili e conflittuali.

Perché c'era un conflitto; e la cosa più straordinaria di questa vicenda è che Gerlier doveva essere normalmente nel campo degli oppositori dei preti operai. In effetti, la Mission de France e la Mission de Paris potrebbero essere definite come una triplice rottura con la pesantezza di un'Azione Cattolica "emparizzata", con la tradizione sulpiziana del sacerdozio e con le organizzazioni confessionali come la CFTC. Tuttavia, Gerlier rimase molto legato all'Azione Cattolica, cioè alla collaborazione tra laici e gerarchia all'interno della parrocchia. Formatosi presso i Gentiluomini di Saint-Sulpice, rimase per tutta la vita un sostenitore della vita sacerdotale nella sua forma più tradizionale: fu così che il 17° Congresso eucaristico nazionale, tenutosi a Lione nel 1959, gli offrì l'opportunità di celebrare in pompa magna il centenario della morte del santo Curato d'Ars. Raccomandò volentieri ai cattolici di impegnarsi nel sindacalismo cristiano, anche se il conflitto tra quest'ultimo e la nuova formula missionaria era così acuto che il presidente della CFTC, Gaston Tessier, arrivò a denunciare i preti operai per diffamazione davanti al tribunale ecclesiastico. Tutto ciò non impedì a Gerlier di incoraggiare la comparsa di preti operai nella sua diocesi nel 1946.

Questa apertura mentale deriva senza dubbio da quello che Jean Guitton chiama il dono della "seconda adolescenza", la capacità di persone eccezionali di rinnovarsi o di accogliere il rinnovamento quando hanno già raggiunto un'età avanzata. Ma possiamo altrettanto facilmente sottolineare la continuità di un atteggiamento: Gerlier, che non era molto dottrinario, non ha mai voluto scoraggiare nessuno e nessuna iniziativa non appena ha visto la qualità dei pionieri, la speranza che portavano dentro e la necessità della loro impresa. Era necessario e persino urgente. La Francia del 1946 era un Paese in cui un elettore su quattro votava comunista e in cui i partiti dichiaratamente marxisti (PCF e SFIO) occupavano i due terzi dei seggi dell'Assemblea nazionale. Nell'agglomerato di Lione, 7 % di capisquadra e operai specializzati e 1,4 % di O.S. praticano regolarmente o occasionalmente la religione cattolica. È ovvio che i grandi battaglioni di questa parte non sono stati toccati dall'Azione Cattolica o dal sindacalismo cristiano, e hanno solo rapporti molto lontani con i parroci.

Autorevole senza essere autoritario, Gerlier amava consigliare ed era ben illuminato su questi temi da uomini del calibro dell'Abbé Ancel - di cui si parlerà più avanti - e dai teologi di Fourvière. Questi ultimi, durante e dopo la guerra, giocarono un ruolo essenziale in questa "ampia effervescenza intellettuale legata alla percezione diffusa di una nuova situazione culturale. Non era più necessario essere cristiani contro un mondo che non era più cristiano e doveva tornare a esserlo, ma in un mondo in cui l'identità cristiana era sempre più problematica". Dobbiamo sforzarci di ricostruire una città cristiana (tesi dell'Azione Cattolica) o dobbiamo pensare solo a dare vita a un mondo secolarizzato (tesi dei preti operai)? Alcuni, innamorati della logica o indifferenti alle virtù del pluralismo, ritenevano che le due tesi si escludessero radicalmente. Altri, pragmatici, pastori prima di tutto e dotati di uno sguardo periscopale, pensavano che si dovesse rispondere ai bisogni più urgenti e che ci fosse posto per tutti nell'enorme compito di evangelizzazione che la Chiesa in Francia doveva intraprendere.

Gerlier apparteneva a quest'ultimo tipo, naturalmente; accettava parroci in tuta o in camice perché per lui non c'era scelta tra le due formule, Azione Cattolica e preti operai; la sua preferenza era per la prima, ma era ben consapevole, come Suhard, che "il Vangelo doveva essere annunciato a una rivoluzione" e che la posta in gioco meritava mezzi eccezionali. A lungo termine, il Cardinale rimase impegnato nella strategia di tipo ACJF. A breve termine, riconobbe l'utilità della tattica dei "preti operai", purché non fosse presentata come un modello assoluto di vita sacerdotale, ma come una formula eccezionale imposta dalle circostanze.

Cardinale per tutta la vita, sostenne l'impegno dei preti operai in un momento in cui, in piena guerra fredda, si inaspriva la disputa globale tra la Chiesa di Francia e la Curia romana. Due date segnano questo indurimento: il decreto del Sant'Uffizio del 1° luglio 1949, che rinnova la condanna del comunismo e permette lo smantellamento metodico delle aziende che si dichiarano "progressiste" o che alcuni informatori sostengono essere "progressiste" (abbiamo visto come il catechista Joseph Colomb sia stato salvato all'ultimo momento da Gerlier). L'enciclica Humani generis del 1950, invece, prese di mira esegeti, storici e filosofi, con Fourvière nel mirino (Gerlier dovette fare da sanbernardo a padre de Lubac, che fu bandito dall'insegnamento per dieci anni). Come si vede, l'esperienza dei preti operai non si sviluppò in un clima di grande serenità, tanto più che i media si occuparono del loro caso; il romanzo a loro dedicato da Gilbert Cesbron, Les Saints vont en Enfer, fu un best-seller.

Ma fu per ragioni fondamentali, indipendenti dalla situazione immediata, che nel 1953 Papa Pio XII informò i leader della Chiesa in Francia della sua intenzione di interrompere l'esperimento. Gerlier, insieme a Feltin di Parigi e Liénard di Lille, prese immediatamente il treno. Venuti a Roma espressamente per dissuadere il Papa, e convinti che ci sarebbero riusciti, furono loro ad essere persuasi. Pio XII "aveva per sé la logica di un sistema" o, se preferiamo, la logica di una concezione coerente, integrale ed esclusiva del sacerdozio. Le basi di questa concezione erano due: in primo luogo la concezione tridentina, che faceva del sacerdote un uomo a sé stante; in secondo luogo la concezione militante di Leone XIII, l'idea del tandem cappellano-vescovo che fondò l'Azione Cattolica. Al massimo, i tre cardinali hanno salvato il futuro non condannando esplicitamente il principio stesso del prete al lavoro.

Tra i sacerdoti operai che rifiutarono di sottomettersi nel 1954 ci furono, con poche eccezioni, le équipes di Lione e Saint-Etienne. Questo fu un grande colpo per Gerlier, crudele per due motivi: "Sperava che, attraverso di loro, Cristo e la Chiesa potessero penetrare più profondamente nel cuore del mondo del lavoro; e, inoltre, erano i suoi figli particolarmente amati. Senza dar loro ragione, rifiutò di imporre sanzioni, conservando abbastanza fiducia in loro e abbastanza affetto per loro da credere pazientemente nel loro ritorno un giorno.

I sacerdoti operai furono messi nella riserva della Chiesa quando la diocesi di Lione cambiò i suoi confini, espandendosi verso est e annettendo il grande comune operaio di Villeurbanne.

Nella stessa Lione, Gerlier riuscì non solo a salvare il futuro ma anche a continuare l'esperimento, in modo più modesto, grazie all'Abbé Ancel e ai suoi sacerdoti del Prado. Alfred Ancel, professore di filosofia all'Institut Catholique de la rue du Plat, fu eletto superiore dei sacerdoti del Prado nel 1942. Fondata nel XIX secolo da padre Chevrier per evangelizzare i poveri, la comunità del Prado fu presa in mano e sviluppata con vigore da Ancel, che nel 1946 inviò alcuni sacerdoti del Prado a lavorare nelle fabbriche. Gerlier diede il suo sigillo a questa iniziativa quando, nel 1947, chiese a Pio XII di nominare padre Ancel vescovo ausiliare. Nel quartiere operaio di Gerland, mons. Ancel sviluppò un patronato interparrocchiale per accogliere i lavoratori immigrati, nonché un centro di rieducazione modello (Jacques Gadille, Histoire des diocèses, le diocèse de Lyon, Paris 1983, p. 288). Si adoperò anche per la diffusione della comunità in tutto il mondo. (Nel 1965, con più di 700 membri, era presente in 76 diocesi francesi e 14 diocesi straniere).

Alla fine del 1954, Mons. Ancel fu autorizzato a creare una comunità di lavoro a Gerland che rispettasse - almeno Gerlier riuscì a convincere Roma a farlo - i divieti pontifici del 1953: nessun impegno sindacale o politico e, nella grande tradizione lionese dei canuts, lavoro manuale a domicilio. Nessuna questione di fabbriche, nessuna promiscuità con il comunismo ateo, e orari di lavoro flessibili e compatibili con l'esercizio delle tradizionali attività sacerdotali. Fu così che, insieme a due sacerdoti e due fratelli del Prado, Mons. Ancel divenne il primo vescovo operaio in Francia. Negargli l'appellativo di "operaio" significherebbe dimenticare che il tessuto industriale francese era ben lungi dall'essere limitato al mondo delle fabbriche, ma era animato da una moltitudine di piccole officine in subappalto - come lo era la comunità del vescovo Ancel (Emile Poulat, Une Eglise ébranlée, Paris 1980, p. 137).

Era discreto, modesto, ma ancora troppo visibile per certe autorità romane. È vero che Gerlier, i suoi colleghi di Lille e Parigi e altri vescovi francesi fecero molto per riaprire la questione nelle alte sfere quando, alla fine del 1958, scrissero una nota in cui sottolineavano la necessità di una presenza sacerdotale a tempo pieno nelle fabbriche e nei cantieri. Nel 1959, i sacerdoti del Prado ricevettero l'ordine dal Sant'Uffizio di abbandonare ogni lavoro manuale. Essi si adeguarono immediatamente. Fu allora che Mons. Ancel chiarì che l'apostolato in Giappone (da dove era appena tornato) gli sembrava, nonostante le eccezionali difficoltà, "meno difficile dell'apostolato nella classe operaia francese" (Emile Poulat). Restava l'altra parte del lavoro di Gerland: l'accoglienza dei lavoratori immigrati. E nella Francia del 1959, questa non era un'attività particolarmente pacifica. Gerlier ebbe l'opportunità di riaffermarsi come difensore dei diritti umani e anche come grande avvocato, abile nel confondere alcuni poliziotti un po' troppo zelanti.

Nella guerra d'Algeria

Il 1954 vide la brusca fine dell'esperienza dei sacerdoti che lavoravano nelle fabbriche; fu anche l'inizio di una guerra che ebbe particolari ripercussioni nella diocesi di Lione, dove erano presenti molti lavoratori algerini. Dal punto di vista ecclesiastico, la situazione era complicata dal fatto che il cardinale Gerlier non si era limitato a sostenere gli sforzi del vescovo Ancel e dei suoi pradosiani per organizzare una vera e propria assistenza sociale agli algerini: aveva anche autorizzato i sacerdoti a vivere completamente con loro; meglio ancora, li aveva espressamente delegati al loro servizio. "Fratelli miei", dichiarò un giorno dal pulpito della sua Primatiale, "come vescovo sono responsabile davanti a Dio, che me ne renderà conto, di tutti gli abitanti di questa diocesi e anche di ciascuno di loro, anche se sono musulmani".

Questa affermazione si basa sulla più solida dottrina, ma esprime anche una grande generosità e una grande comprensione della condizione degli immigrati. Pierre-Marie Gerlier amava ripetere le parole di uno di loro: "Ciò che ci fa male non è avere fame o freddo, ma sentirsi disprezzati". Quando movimenti nazionalisti come l'FLN si radicarono nella comunità algerina di Lione, la situazione di alcuni sacerdoti divenne rapidamente delicata. Nei momenti più difficili, il cardinale li ha sempre sostenuti e difesi con energia, come fece per Témoignage chrétien nel marzo 1958, quando il giornale era diventato il bersaglio di tutti coloro che prevedevano solo una soluzione militare per l'Algeria.

Nell'ottobre successivo, un poliziotto dei Renseignements Généraux di Lione informò la stampa che una quindicina di algerini arrestati e interrogati avevano coinvolto tre sacerdoti del Prado. Gli abati Carteron, Chaize e Magnin erano accusati di aver agito come distributori di fondi per il FLN. In realtà, l'abbé Carteron aveva semplicemente istituito un fondo di mutuo soccorso per le famiglie degli algerini imprigionati. Quanto agli abati Chaize e Magnin, avevano semplicemente offerto ospitalità a questo servizio prestando uno degli uffici del Prado. Non c'era nulla di clandestino in questa attività, che era ben nota ai superiori dei tre sacerdoti accusati, al vescovo Ancel e al cardinale stesso.

Mentre l'Abbé Magnin era accusato di aver minato la sicurezza nazionale, l'Abbé Carteron aspettò la fine dell'indagine di polizia per comparire direttamente davanti al giudice istruttore; e lo fece con il consenso dei suoi superiori. A quei tempi, in certi commissariati succedevano cose strane. Da Roma, dove era stato trattenuto dal conclave, Pierre-Marie Gerlier non si accontentò di intervenire per fermare il procedimento. Passa al contrattacco e denuncia le torture: "Per sostenere queste accuse, alcuni membri della polizia - dico alcuni membri - non hanno esitato a far firmare ai sospetti musulmani dichiarazioni la cui falsità è facilmente riconoscibile. Per ottenere ciò, non hanno esitato a ricorrere alla violenza e alle forme più gravi di abuso (...) Credo di poter affermare che alcuni di coloro che sono stati sottoposti a questo trattamento sono stati messi in un grave stato fisico e morale" (H. Hamon e P. Rotman, Les porteurs de valises, Parigi 1981, p. 122).

Sacerdoti del Prado

Domande frequenti

Per saperne di più